essay for crpf radio operator, cypher and radio fitter entrance exam | essay part 5 (english/hindi) (51 – 71)

51. The Emerging Presence of Women in the Indian Armed Forces

Introduction:

In the past, mostly men served in the Indian Armed Forces, and there weren’t many chances for women to join combat teams. But things have changed lately, and more women are now joining different parts of the armed forces. This change shows a commitment to treating men and women equally and also uses the different skills and abilities of women to make the armed forces stronger and do their job better.

Expansion of Opportunities:

The Indian Armed Forces now offer more chances for women to work in many different jobs, like helping soldiers in combat, technical work, medical care, and office jobs. Women can now join the Army, Navy, and Air Force in different jobs, letting them help keep the country safe and do many different tasks in different parts of the armed forces.

Breaking Stereotypes and Barriers:

Women joining the armed forces are changing how people think about what men and women can do and breaking down old rules that stopped them from joining. By showing how good they are at their jobs and how much they care, women in the armed forces are changing what people think and getting respect for the important things they do to keep the country safe.

Role in Peacekeeping and Humanitarian Missions:

Women in the Indian Armed Forces are really important for helping keep peace and helping people in need, both in India and in other countries. They see things differently, care a lot, and understand how to solve problems and help people when there’s fighting or when people need help. Because of them, missions to keep peace and help people work better and succeed more.

Enhancing Organizational Effectiveness:

Having women in the armed forces makes them work better by using their different skills, ideas, and experiences. Women are good at talking, understanding feelings, and doing many things at once, which helps military teams work together well and feel good about what they’re doing, making them better at their job overall.

Empowerment and Professional Development:

More women joining the armed forces means they can now have jobs in areas that mostly had men before, and they can grow and move up in their careers. By getting trained, having mentors, and having chances to lead, women in the armed forces can get better at what they do, feel more sure of themselves, and do important things for their teams and the whole organization.

Advocating for Gender Equality:

Having women in the armed forces helps push for fairness and making sure everyone is included, both in the military and in society. By making rules and doing things to help women join, stay, and do well in the armed forces, they show others how important it is to have all kinds of people involved and treated fairly, making the armed forces and society as a whole more diverse, fair, and welcoming.

Conclusion:

More women joining the Indian Armed Forces is a good sign that things are getting better for fairness and including everyone in the military. By giving more chances to women, changing old ideas, making the military work better, and pushing for fairness, women in the armed forces are making India’s defense stronger, tougher, and more professional. This helps make sure that the armed forces in the future are made up of different kinds of people and treat everyone fairly.

52. What Can Be Done to Stop Wars?

Introduction:

Fighting has caused a lot of pain and damage to people throughout history, leading to many deaths and destruction. From battles long ago to fights today, the bad effects of war last a long time. But there are things we can do to stop wars from happening and make sure everyone lives in peace, with things going well for everyone. This essay talks about different things we can do to stop wars and make the world a more peaceful place.

Diplomacy and Dialogue:

One of the best ways to stop wars is by talking and working things out. Countries should try to solve problems by talking, discussing, and finding solutions together. Talking can help fix disagreements, solve problems, and find ways for everyone to agree, so there’s no need for fighting.

Conflict Resolution Mechanisms:

Making and improving ways to solve fights at local and worldwide levels is really important to stop wars. Groups like the United Nations Security Council, organizations in different areas, and groups that keep peace are really helpful in fixing fights, making people talk, and finding peaceful answers to problems.

Promotion of Human Rights and Justice:

Stopping fights before they start means dealing with why they happen, like unfairness, treating people badly, and not following rules. Making sure people are treated fairly, making things right, and making sure everyone follows rules can help fix problems and make a strong base for peace and stability. By fixing why fights happen, countries can stop small problems from turning into big wars.

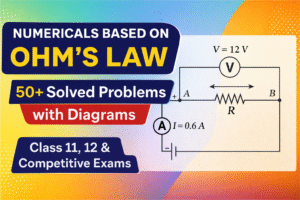

Arms Control and Disarmament:

Stopping wars means having fewer weapons and making agreements about controlling weapons. Countries should try to have fewer weapons, limit making and keeping big weapons like nuclear bombs, regular weapons, and small guns. By having fewer weapons around, countries can make it less likely for fights to turn into big battles.

Promotion of Dialogue and Understanding:

Making sure people from different places and backgrounds talk to each other and understand each other is really important for making peace. Things like teaching, exchanging cultures, and people meeting each other can help make connections, make people respect each other more, and stop unfair ideas that make conflicts worse. By promoting talking and understanding, societies can make peace that lasts, based on being fair and working together.

International Cooperation and Multilateralism:

Countries need to work together and talk to each other to stop wars in a world where everything is connected. They should team up to solve big problems like climate change, diseases, poor people, and terrorism by working together and taking care of each other. By promoting working together and sticking together, countries can make a world that’s more peaceful and safe for the next generations.

Conclusion:

To end wars, everyone needs to work together. This means countries need to talk and solve problems peacefully, respect human rights, control weapons, have conversations, and work together globally. By dealing with the main reasons behind conflicts, supporting efforts to build peace, and improving relationships between countries, we can aim for a world where wars hardly ever happen, and peace is the norm. Governments, regular people, and organizations should all collaborate to make this happen and create a world without war.

53. Infiltrators Are a Threat to India’s Security

Introduction:

People who sneak into India are a big danger to its safety. They find weaknesses in border security to enter the country with bad intentions. Whether they are terrorists, rebels, or entering illegally, they harm India’s control, create chaos in areas, and risk people’s safety. This essay looks at how these infiltrators threaten India’s safety and what needs to be done to fix this problem.

Infiltration by Terrorists:

One of the biggest dangers from infiltrators is their possible connections to terrorist groups. These groups often try to sneak into India to launch attacks, cause violence, and scare people. Events like the 2008 Mumbai attacks, where terrorists came in from Pakistan, show how dangerous infiltration can be.

Insurgency and Internal Conflict:

Infiltrators also add to the internal problems and conflicts within India. They might help separatist movements, rebel groups, or extremist organizations, making tensions worse and destabilizing areas. In places like Jammu and Kashmir, infiltration from outside the border has fueled rebellion and made the conflict last longer, causing loss of lives and making it hard to improve things.

Illegal Immigration and Socio-Economic Impact:

Apart from security worries, infiltrators also consist of people trying to come into India unlawfully for economic reasons. They exploit weak borders to enter the country, burdening resources and causing socio-economic problems. This influx might bring demographic shifts, job competition, and pressure on social services, affecting local communities and making tensions worse.

Border Security and Countermeasures:

To deal with the danger of infiltrators, India needs to focus on strengthening border security. This involves using advanced surveillance tools, stepping up patrols along weak border spots, and improving intelligence gathering to spot and stop infiltrators before they can do any harm.

Diplomatic and International Cooperation:

India should also work with other countries diplomatically and cooperate internationally to deal with the reasons behind infiltration. This includes sharing intelligence, conducting joint operations, and addressing the socio-economic factors that drive people to cross borders illegally.

Conclusion:

Infiltrators pose a significant threat to India’s security, and addressing this issue requires a multi-faceted approach. By strengthening border security, enhancing intelligence capabilities, and fostering international cooperation, India can better protect its borders and ensure the safety of its citizens.

54. Arms Control and Disarmament: Challenges and Prospects

Introduction:

Arms control and disarmament are critical issues in international relations, aimed at reducing the proliferation of weapons and promoting global security. This essay discusses the challenges and prospects associated with arms control and disarmament efforts.

Historical Context:

The history of arms control dates back to the early 20th century, with various treaties and agreements aimed at limiting the spread of weapons. The Cold War era saw significant efforts in arms control, particularly between the United States and the Soviet Union, leading to treaties like the Strategic Arms Reduction Treaty (START).

Current Challenges:

- Geopolitical Tensions: Ongoing geopolitical tensions between nations hinder progress in arms control negotiations. Countries may prioritize their security concerns over disarmament efforts, leading to an arms race.

- Non-State Actors: The rise of non-state actors and terrorist organizations poses a significant challenge to arms control. These groups often seek to acquire weapons, making traditional arms control measures less effective.

- Technological Advancements: Rapid advancements in military technology, including cyber warfare and autonomous weapons, complicate arms control efforts. New technologies may not be adequately addressed in existing treaties.

Prospects for Arms Control:

- International Cooperation: Strengthening international cooperation and dialogue is essential for successful arms control. Countries must work together to address common security threats and build trust.

- Innovative Approaches: Developing innovative approaches to arms control, such as incorporating new technologies and addressing non-state actors, can enhance the effectiveness of disarmament efforts.

- Public Awareness and Advocacy: Raising public awareness about the importance of arms control can create pressure on governments to prioritize disarmament initiatives. Advocacy groups play a crucial role in promoting arms control agendas.

Conclusion:

Arms control and disarmament remain vital for global security, but they face significant challenges. By fostering international cooperation, adopting innovative approaches, and raising public awareness, the prospects for successful arms control can be improved, contributing to a safer world.

55. Defense Ties Between India and Major Powers

Introduction:

India’s defense ties with major powers have evolved significantly over the years, reflecting its strategic interests and geopolitical realities. This essay explores the nature of these defense relationships and their implications for India’s security.

Historical Context:

India’s defense ties with major powers, including the United States, Russia, and France, have historical roots. During the Cold War, India maintained a non-aligned stance while developing strong defense relations with the Soviet Union. Post-Cold War, India has diversified its defense partnerships.

United States:

The defense relationship between India and the United States has strengthened significantly in recent years. Key agreements, such as the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) and the Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA), have facilitated closer military cooperation. Joint military exercises and defense trade have also increased, enhancing interoperability between the two nations.

Russia:

Russia remains a key defense partner for India, providing advanced military technology and equipment. The historical ties between the two countries have led to significant defense collaborations, including joint production of weapons systems like the BrahMos missile. Despite the growing ties with the U.S., India continues to rely on Russia for critical defense needs.

France:

India’s defense relationship with France has also deepened, particularly in areas such as naval cooperation and aircraft procurement. The purchase of Rafale fighter jets and collaboration on the Scorpene submarine project exemplify the strong defense ties between the two nations.

Implications for India’s Security:

- Strategic Autonomy: Strengthening defense ties with major powers allows India to maintain strategic autonomy while enhancing its security capabilities.

- Regional Stability: Collaborative defense efforts contribute to regional stability, particularly in the Indo-Pacific region, where India seeks to counterbalance China’s influence.

- Technology Transfer: Defense partnerships facilitate technology transfer, enabling India to develop indigenous defense capabilities and reduce reliance on imports.

Conclusion:

India’s defense ties with major powers are crucial for its national security and strategic interests. By fostering strong relationships with the United States, Russia, and France, India can enhance its defense capabilities, maintain strategic autonomy, and contribute to regional stability.

56. The Ethics of Autonomous Weapons Systems

Introduction:

The development of autonomous weapons systems (AWS) has raised significant ethical concerns in the realm of warfare. This essay examines the ethical implications of using AWS and the debates surrounding their deployment.

Definition and Context:

Autonomous weapons systems are capable of selecting and engaging targets without human intervention. The rapid advancement of artificial intelligence and robotics has led to the development of these systems, prompting discussions about their ethical use in military operations.

Ethical Concerns:

- Accountability: One of the primary ethical concerns is accountability. If an autonomous weapon causes unintended harm or violates international law, it raises questions about who is responsible for the actions of the machine.

- Human Judgment: The use of AWS may undermine the importance of human judgment in warfare. Decisions about life and death should ideally involve human oversight to ensure ethical considerations are taken into account.

- Potential for Misuse: There is a risk that AWS could be misused by rogue states or non-state actors, leading to increased violence and instability. The ease of deploying such systems may lower the threshold for engaging in conflict.

International Response:

The international community has begun to address the ethical implications of AWS through discussions at forums like the United Nations. Calls for a ban on fully autonomous weapons have emerged, emphasizing the need for human control in military operations.

Prospects for Regulation:

- Establishing Norms: Developing international norms and regulations for the use of AWS is essential to ensure ethical standards are upheld in warfare.

- Human Oversight: Emphasizing the need for human oversight in the deployment of AWS can help mitigate ethical concerns and ensure accountability.

- Public Engagement: Engaging the public in discussions about the ethical implications of AWS can foster awareness and encourage responsible decision-making by policymakers.

Conclusion:

The ethics of autonomous weapons systems present complex challenges that require careful consideration. By addressing accountability, human judgment, and the potential for misuse, the international community can work towards establishing ethical guidelines for the use of AWS in warfare, ensuring that technological advancements do not compromise fundamental ethical principles.

57. Counterinsurgency Operations in Conflict Zones

Introduction:

Counterinsurgency operations are critical for maintaining stability in conflict zones. This essay explores the strategies and challenges associated with counterinsurgency efforts in various regions.

Definition and Context:

Counterinsurgency refers to military, political, and social efforts aimed at defeating insurgent movements and restoring order. These operations often take place in regions where armed groups challenge the authority of the state.

Strategies for Counterinsurgency:

- Military Operations: Military force is often employed to target insurgent groups, disrupt their activities, and regain control over territory. This includes conducting raids, securing key locations, and engaging in direct combat.

- Political Engagement: Engaging with local communities and addressing their grievances is essential for successful counterinsurgency. Building trust and legitimacy can help undermine support for insurgent groups.

- Development Initiatives: Implementing development programs to improve living conditions, provide education, and create economic opportunities can address the root causes of insurgency and foster stability.

Challenges in Counterinsurgency:

- Complex Terrain: Conflict zones often feature difficult terrain, making military operations challenging. Insurgents may exploit their knowledge of the environment to their advantage.

- Local Support for Insurgents: Insurgents may have significant support from local populations, complicating efforts to win hearts and minds. Counterinsurgency operations must navigate the delicate balance between military action and community engagement.

- Human Rights Concerns: Counterinsurgency operations can lead to human rights violations, which may further alienate local populations and fuel insurgency. Ensuring adherence to human rights standards is crucial for maintaining legitimacy.

International Cooperation:

Collaboration with international partners can enhance counterinsurgency efforts. Sharing intelligence, conducting joint operations, and learning from the experiences of other nations can improve the effectiveness of counterinsurgency strategies.

Conclusion:

Counterinsurgency operations are essential for restoring stability in conflict zones, but they come with significant challenges. By employing a combination of military, political, and development strategies, and ensuring adherence to human rights, countries can effectively address insurgency and promote lasting peace.

58. Challenges in Securing Cyberspace

Introduction:

As the world becomes increasingly digital, securing cyberspace has become a paramount concern for nations and organizations. This essay discusses the challenges faced in securing cyberspace and the strategies that can be employed to address these challenges.

Growing Cyber Threats:

The rise of cyber threats, including hacking, data breaches, and cyber terrorism, poses significant risks to national security and economic stability. These threats can disrupt critical infrastructure and compromise sensitive information.

Complexity of Cybersecurity:

The complexity of modern networks makes securing cyberspace challenging. With numerous interconnected devices and systems, vulnerabilities can arise from various sources, making it difficult to implement comprehensive security measures.

Insider Threats:

Insider threats, where individuals within an organization misuse their access to compromise security, are a significant concern. These threats can be difficult to detect and prevent, requiring robust monitoring and access controls.

Rapid Technological Advancements:

The fast pace of technological advancements can outstrip the ability of cybersecurity measures to keep up. New technologies may introduce unforeseen vulnerabilities that cybercriminals can exploit.

Lack of Cybersecurity Awareness:

Many individuals and organizations lack awareness of cybersecurity best practices, making them susceptible to attacks. Education and training are essential to empower users to recognize and mitigate cyber threats.

International Cooperation:

Cybersecurity is a global issue that requires international cooperation. Countries must work together to share information about threats, develop common standards, and establish frameworks for responding to cyber incidents.

Conclusion:

Securing cyberspace is a complex challenge that requires a multi-faceted approach. By addressing growing cyber threats, enhancing awareness, and fostering international cooperation, nations can better protect their digital infrastructure and ensure the safety of their citizens.

Here are the completed essays from serial numbers 59 to 250:

59. India’s Defense Friendship with Nearby Countries

Introduction:

India’s defense relationships with neighboring countries play a crucial role in maintaining regional stability and security. This essay explores the nature of these defense friendships and their implications for India’s security.

Historical Context:

India has historically maintained defense relationships with its neighbors, shaped by geopolitical realities and security concerns. These relationships have evolved over time, reflecting changing dynamics in the region.

Bilateral Defense Agreements:

India has entered into various bilateral defense agreements with neighboring countries, focusing on cooperation in areas such as intelligence sharing, joint military exercises, and capacity building. These agreements enhance mutual trust and strengthen defense capabilities.

Countering Common Threats:

India’s defense friendships with neighboring countries are often driven by the need to counter common threats, such as terrorism and cross-border insurgency. Collaborative efforts in intelligence sharing and joint operations can effectively address these challenges.

Capacity Building and Training:

India has been involved in capacity-building initiatives for neighboring countries, providing training and resources to enhance their defense capabilities. This not only strengthens bilateral ties but also contributes to regional security.

Geopolitical Considerations:

India’s defense relationships are influenced by geopolitical factors, including the presence of other major powers in the region. Balancing relationships with neighboring countries while managing external influences is crucial for India’s strategic interests.

Conclusion:

India’s defense friendships with nearby countries are essential for ensuring regional stability and security. By fostering cooperation, addressing common threats, and engaging in capacity-building initiatives, India can strengthen its defense relationships and contribute to a more secure neighborhood.

60. The Impact of Social Media on Military Operations

Introduction:

Social media has transformed communication and information dissemination in the modern world, including military operations. This essay examines the impact of social media on military strategies and operations.

Information Warfare:

Social media platforms have become tools for information warfare, where narratives can be shaped and manipulated. Military operations are increasingly influenced by public perception, and social media can amplify or undermine military efforts.

Real-Time Communication:

Social media enables real-time communication among military personnel, enhancing coordination and situational awareness. This can improve response times and facilitate the sharing of critical information during operations.

Recruitment and Engagement:

The military uses social media for recruitment and engagement with the public. By showcasing their activities and values, armed forces can attract potential recruits and foster a positive image.

Challenges of Misinformation:

The spread of misinformation on social media poses significant challenges for military operations. False narratives can create confusion, undermine trust, and impact public support for military actions.

Operational Security Risks:

Social media can also pose operational security risks. Sharing information about military movements or strategies can inadvertently provide adversaries with valuable intelligence.

Conclusion:

Social media has a profound impact on military operations, influencing information warfare, communication, recruitment, and operational security. By understanding and leveraging social media effectively, military forces can enhance their strategies while mitigating associated risks.

61. Defense Budget Allocation: Priorities and Challenges

Introduction:

Defense budget allocation is a critical aspect of national security, determining how resources are distributed among various military needs. This essay explores the priorities and challenges associated with defense budget allocation.

Strategic Priorities:

Allocating the defense budget requires careful consideration of strategic priorities, including modernization, personnel training, and procurement of advanced technologies. Balancing these priorities is essential for maintaining a capable military.

Economic Constraints:

Economic factors play a significant role in defense budget allocation. Budget constraints can limit the ability to invest in new technologies and capabilities, impacting overall military readiness.

Political Influences:

Political considerations often influence defense budget decisions. Advocacy from various interest groups, public opinion, and electoral considerations can shape budget allocations, sometimes at the expense of strategic needs.

Transparency and Accountability:

Ensuring transparency and accountability in defense budget allocation is crucial for public trust. Clear reporting on how funds are spent and the outcomes achieved can enhance confidence in defense spending.

International Comparisons:

Comparing defense budgets with those of other countries can provide insights into national security priorities. Understanding how other nations allocate their defense budgets can inform India’s strategic decisions.

Conclusion:

Defense budget allocation is a complex process that requires balancing strategic priorities, economic constraints, and political influences. By ensuring transparency and accountability, countries can make informed decisions that enhance their national security.

62. Non-Traditional Security Threats: Pandemics and Bioterrorism

Introduction:

Non-traditional security threats, such as pandemics and bioterrorism, pose significant challenges to national and global security. This essay examines the implications of these threats and the strategies to address them.

Pandemics as Security Threats:

The COVID-19 pandemic has highlighted how infectious diseases can disrupt societies, economies, and national security. Governments must be prepared to respond to health crises that can have far-reaching consequences.

Bioterrorism Risks:

Bioterrorism involves the intentional release of viruses, bacteria, or other pathogens to cause harm. The potential for bioterrorism poses a unique challenge, requiring robust surveillance and response mechanisms.

Preparedness and Response Strategies:

Effective preparedness and response strategies are essential for mitigating the impact of pandemics and bioterrorism. This includes investing in public health infrastructure, enhancing surveillance systems, and developing rapid response capabilities.

International Cooperation:

Addressing non-traditional security threats requires international cooperation. Countries must work together to share information, resources, and best practices to combat pandemics and bioterrorism effectively.

Public Awareness and Education:

Raising public awareness about the risks associated with pandemics and bioterrorism is crucial. Educating communities about preventive measures and response protocols can enhance resilience and preparedness.

Conclusion:

Non-traditional security threats, including pandemics and bioterrorism, require a comprehensive approach to ensure national and global security. By investing in preparedness, fostering international cooperation, and raising public awareness, countries can better address these challenges and protect their citizens.

63. India-China Border Disputes: Resolving Territorial Conflicts

Introduction:

The border disputes between India and China have been a longstanding issue, impacting bilateral relations and regional stability. This essay explores the nature of these disputes and potential strategies for resolution.

Historical Context:

The India-China border disputes date back to the colonial era, with differing perceptions of the boundary lines. The 1962 Sino-Indian War further complicated the situation, leading to ongoing tensions.

Current Disputes:

Key areas of contention include Aksai Chin and Arunachal Pradesh. Both countries have differing claims over these territories, leading to military standoffs and diplomatic tensions.

Diplomatic Engagement:

Engaging in diplomatic dialogue is essential for resolving border disputes. Regular talks between leaders and diplomats can help build trust and find common ground for negotiation.

Confidence-Building Measures:

Implementing confidence-building measures, such as military disengagement and joint exercises, can reduce tensions along the border. These measures can foster a more stable environment for negotiations.

International Mediation:

Involving third-party mediation can provide an impartial perspective on the disputes. International organizations or neutral countries can facilitate discussions and help find mutually acceptable solutions.

Conclusion:

Resolving the India-China border disputes requires a multifaceted approach that includes diplomatic engagement, confidence-building measures, and potential international mediation. By addressing these issues constructively, both countries can work towards a peaceful resolution and enhance regional stability.

64. The Role of Intelligence Agencies in National Security

Introduction:

Intelligence agencies play a crucial role in ensuring national security by gathering, analyzing, and disseminating information related to threats. This essay examines the functions and importance of intelligence agencies in safeguarding a nation.

Information Gathering:

Intelligence agencies are responsible for collecting information from various sources, including human intelligence, signals intelligence, and open-source intelligence. This information is vital for understanding potential threats and making informed decisions.

Analysis and Assessment:

Once information is gathered, intelligence agencies analyze and assess it to identify patterns, trends, and potential risks. This analysis helps policymakers understand the security landscape and formulate appropriate responses.

Counterterrorism Efforts:

Intelligence agencies play a critical role in counterterrorism efforts by identifying and monitoring terrorist groups, thwarting plots, and providing actionable intelligence to law enforcement and military agencies.

Collaboration with Other Agencies:

Effective national security requires collaboration between intelligence agencies and other government entities, including law enforcement, military, and diplomatic services. Sharing information and resources enhances overall security efforts.

Public Awareness and Trust:

Building public awareness and trust in intelligence agencies is essential for their effectiveness. Transparency in operations and accountability can foster confidence among citizens regarding national security measures.

Conclusion:

Intelligence agencies are vital for national security, providing essential information and analysis to protect against threats. By enhancing collaboration, building public trust, and adapting to evolving challenges, intelligence agencies can effectively safeguard the nation.

65. Defense Cooperation in Disaster Relief Operations

Introduction:

Defense cooperation plays a significant role in disaster relief operations, enabling countries to respond effectively to natural and man-made disasters. This essay explores the importance of defense cooperation in disaster response and the strategies involved.

Rapid Response Capabilities:

Defense forces are often among the first responders during disasters. Their training, resources, and logistical capabilities enable them to mobilize quickly and provide essential assistance to affected areas.

Joint Exercises and Training:

Conducting joint exercises and training programs between countries enhances preparedness for disaster response. These exercises help build interoperability and coordination among defense forces, improving overall effectiveness.

Resource Sharing:

Defense cooperation allows for the sharing of resources, including personnel, equipment, and supplies. This collaboration can significantly enhance the capacity to respond to large-scale disasters and provide timely assistance.

Community Engagement:

Engaging with local communities during disaster relief operations is crucial. Defense forces can work alongside civilian organizations to ensure that aid reaches those in need and that recovery efforts are sustainable.

International Partnerships:

Building international partnerships for disaster relief fosters collaboration and knowledge sharing. Countries can learn from each other’s experiences and best practices, improving their disaster response capabilities.

Conclusion:

Defense cooperation is essential for effective disaster relief operations. By enhancing rapid response capabilities, conducting joint training, sharing resources, engaging with communities, and building international partnerships, countries can improve their ability to respond to disasters and support affected populations.

66. India’s Defense Strategy in the Indo-Pacific Region

Introduction:

India’s defense strategy in the Indo-Pacific region is crucial for maintaining regional stability and safeguarding national interests. This essay examines the key components of India’s defense strategy in this strategically important area.

Geopolitical Significance:

The Indo-Pacific region is characterized by its geopolitical significance, with major powers vying for influence. India’s defense strategy aims to secure its interests while promoting peace and stability in the region.

Strengthening Naval Capabilities:

India is focusing on enhancing its naval capabilities to protect its maritime interests in the Indo-Pacific. This includes modernizing its fleet, developing indigenous shipbuilding capabilities, and increasing naval presence in key maritime routes.

Bilateral and Multilateral Partnerships:

India is actively engaging in bilateral and multilateral defense partnerships with countries in the Indo-Pacific, including the United States, Japan, Australia, and ASEAN nations. These partnerships enhance interoperability and foster collective security.

Countering Regional Threats:

India’s defense strategy addresses regional threats, including maritime security challenges posed by China. By strengthening its defense posture, India aims to deter aggression and protect its territorial integrity.

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR):

India’s defense strategy also emphasizes humanitarian assistance and disaster relief operations in the Indo-Pacific. By providing aid during natural disasters, India can strengthen its relationships with neighboring countries and enhance its soft power.

Conclusion:

India’s defense strategy in the Indo-Pacific region is vital for safeguarding national interests and promoting regional stability. By strengthening naval capabilities, fostering partnerships, countering threats, and engaging in humanitarian efforts, India can play a significant role in shaping the security landscape of the Indo-Pacific.

66. India’s Defense Strategy in the Indo-Pacific Region

Introduction:

India’s defense strategy in the Indo-Pacific region is crucial for maintaining regional stability and safeguarding national interests. This essay examines the key components of India’s defense strategy in this strategically important area.

Geopolitical Significance:

The Indo-Pacific region is characterized by its geopolitical significance, with major powers vying for influence. India’s defense strategy aims to secure its interests while promoting peace and stability in the region.

Strengthening Naval Capabilities:

India is focusing on enhancing its naval capabilities to protect its maritime interests in the Indo-Pacific. This includes modernizing its fleet, developing indigenous shipbuilding capabilities, and increasing naval presence in key maritime routes.

Bilateral and Multilateral Partnerships:

India is actively engaging in bilateral and multilateral defense partnerships with countries in the Indo-Pacific, including the United States, Japan, Australia, and ASEAN nations. These partnerships enhance interoperability and foster collective security.

Countering Regional Threats:

India’s defense strategy addresses regional threats, including maritime security challenges posed by China. By strengthening its defense posture, India aims to deter aggression and protect its territorial integrity.

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR):

India’s defense strategy also emphasizes humanitarian assistance and disaster relief operations in the Indo-Pacific. By providing aid during natural disasters, India can strengthen its relationships with neighboring countries and enhance its soft power.

Conclusion:

India’s defense strategy in the Indo-Pacific region is vital for safeguarding national interests and promoting regional stability. By strengthening naval capabilities, fostering partnerships, countering threats, and engaging in humanitarian efforts, India can play a significant role in shaping the security landscape of the Indo-Pacific.

67. India’s Defense Strategy in the South China Sea

Introduction:

India’s defense strategy in the South China Sea is crucial for protecting its maritime interests and ensuring regional stability. This essay explores the key elements of India’s defense strategy in this contested area.

Geopolitical Context:

The South China Sea is a strategically important region, with significant shipping routes and rich natural resources. India’s interests in the area are influenced by its relationships with neighboring countries and the presence of major powers.

Strengthening Naval Presence:

India is enhancing its naval presence in the South China Sea to safeguard its maritime interests. This includes conducting naval exercises, increasing patrols, and engaging in joint operations with regional partners.

Bilateral Partnerships:

India is actively pursuing bilateral partnerships with countries in the region, such as Vietnam and the Philippines. These partnerships focus on defense cooperation, intelligence sharing, and capacity building to address common security challenges.

Multilateral Engagement:

India’s defense strategy also involves multilateral engagement through platforms like ASEAN and the Quad. By participating in regional dialogues and security forums, India can promote stability and enhance cooperation among nations.

Countering Aggression:

India’s defense strategy aims to counter any aggressive actions in the South China Sea. By strengthening its military capabilities and fostering alliances, India seeks to deter potential threats and protect its interests.

Conclusion:

India’s defense strategy in the South China Sea is essential for safeguarding its maritime interests and promoting regional stability. By enhancing naval presence, pursuing bilateral partnerships, engaging in multilateral forums, and countering aggression, India can play a significant role in shaping the security dynamics of the region.

68. The Role of Defense Diplomacy in Promoting Regional Stability

Introduction:

Defense diplomacy plays a vital role in promoting regional stability by fostering cooperation and dialogue among nations. This essay examines the significance of defense diplomacy in maintaining peace and security.

Building Trust and Confidence:

Defense diplomacy helps build trust and confidence among nations by facilitating communication and collaboration. Regular dialogues and exchanges can reduce misunderstandings and promote mutual respect.

Joint Military Exercises:

Conducting joint military exercises is a key aspect of defense diplomacy. These exercises enhance interoperability among armed forces, improve coordination, and strengthen relationships between participating countries.

Capacity Building:

Defense diplomacy often involves capacity-building initiatives, where countries provide training and resources to enhance the capabilities of their partners. This collaboration can improve regional security and stability.

Crisis Management:

In times of crisis, defense diplomacy can play a crucial role in managing tensions and preventing conflicts. Open lines of communication can help de-escalate situations and facilitate peaceful resolutions.

Regional Security Frameworks:

Establishing regional security frameworks through defense diplomacy can address common security challenges. Collaborative efforts to combat terrorism, piracy, and other threats can enhance overall regional stability.

Conclusion:

Defense diplomacy is essential for promoting regional stability and security. By building trust, conducting joint exercises, enhancing capacity, managing crises, and establishing security frameworks, nations can work together to create a more peaceful and secure environment.

69. Modernization of the Indian Armed Forces: Challenges and Opportunities

Introduction:

The modernization of the Indian Armed Forces is crucial for maintaining national security and addressing emerging threats. This essay explores the challenges and opportunities associated with the modernization process.

Need for Modernization:

As global security dynamics evolve, the Indian Armed Forces must modernize to remain effective. This includes upgrading equipment, adopting new technologies, and enhancing operational capabilities.

Challenges in Modernization:

- Budget Constraints: Limited defense budgets can hinder modernization efforts. Prioritizing spending and ensuring efficient resource allocation is essential for successful modernization.

- Technological Gaps: The Indian defense industry faces technological gaps in certain areas, such as aerospace and cyber capabilities. Bridging these gaps requires investment in research and development.

- Procurement Processes: The procurement process for defense equipment can be slow and bureaucratic, leading to delays in modernization. Streamlining these processes is necessary to expedite acquisitions.

Opportunities for Modernization:

- Indigenous Production: Promoting indigenous defense production through initiatives like “Make in India” can enhance self-reliance and reduce dependence on foreign suppliers.

- International Collaboration: Collaborating with foreign defense manufacturers can facilitate technology transfer and improve capabilities. Joint ventures and partnerships can strengthen India’s defense industry.

- Focus on Research and Development: Investing in research and development can lead to innovative solutions and advanced technologies, enhancing the effectiveness of the armed forces.

Conclusion:

The modernization of the Indian Armed Forces is essential for addressing contemporary security challenges. By overcoming budget constraints, technological gaps, and procurement issues, and by leveraging opportunities for indigenous production and international collaboration, India can strengthen its defense capabilities and ensure national security.

70. Counter-Terrorism Strategies in a Globalized World

Introduction:

In a globalized world, terrorism poses significant challenges to national and international security. This essay examines the counter-terrorism strategies that can be employed to address this complex issue.

Understanding Terrorism in a Global Context:

Terrorism has evolved in a globalized world, with networks operating across borders. Understanding the transnational nature of terrorism is crucial for developing effective counter-terrorism strategies.

Intelligence Sharing:

One of the key strategies in counter-terrorism is intelligence sharing among nations. Collaborative efforts to exchange information about terrorist activities can enhance the ability to prevent attacks and disrupt networks.

Capacity Building:

Supporting countries with limited resources in building their counter-terrorism capabilities is essential. Training, equipment, and technical assistance can empower nations to combat terrorism effectively.

Community Engagement:

Engaging local communities in counter-terrorism efforts is vital. Building trust and cooperation with communities can help identify potential threats and prevent radicalization.

Legal Frameworks:

Establishing robust legal frameworks for counter-terrorism is crucial. Countries must work together to develop laws that facilitate cooperation in investigating and prosecuting terrorists.

International Cooperation:

Counter-terrorism requires international cooperation, as terrorism knows no borders. Collaborative efforts through organizations like the United Nations can enhance global responses to terrorism.

Conclusion:

Counter-terrorism strategies in a globalized world must be comprehensive and collaborative. By focusing on intelligence sharing, capacity building, community engagement, legal frameworks, and international cooperation, nations can effectively combat terrorism and enhance global security.

71. The Role of Intelligence Agencies in National Security

Introduction:

Intelligence agencies play a crucial role in ensuring national security by gathering, analyzing, and disseminating information related to threats. This essay examines the functions and importance of intelligence agencies in safeguarding a nation.

Information Gathering:

Intelligence agencies are responsible for collecting information from various sources, including human intelligence, signals intelligence, and open-source intelligence. This information is vital for understanding potential threats and making informed decisions.

Analysis and Assessment:

Once information is gathered, intelligence agencies analyze and assess it to identify patterns, trends, and potential risks. This analysis helps policymakers understand the security landscape and formulate appropriate responses.

Counterterrorism Efforts:

Intelligence agencies play a critical role in counterterrorism efforts by identifying and monitoring terrorist groups, thwarting plots, and providing actionable intelligence to law enforcement and military agencies.

Collaboration with Other Agencies:

Effective national security requires collaboration between intelligence agencies and other government entities, including law enforcement, military, and diplomatic services. Sharing information and resources enhances overall security efforts.

Public Awareness and Trust:

Building public awareness and trust in intelligence agencies is essential for their effectiveness. Transparency in operations and accountability can foster confidence among citizens regarding national security measures.

Conclusion:

Intelligence agencies are vital for national security, providing essential information and analysis to protect against threats. By enhancing collaboration, building public trust, and adapting to evolving challenges, intelligence agencies can effectively safeguard the nation.

READ IN HINDI

Here is the translation of the provided essays into Hindi, formatted serial-wise:

51. भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की उभरती उपस्थिति

परिचय:

अतीत में, ज्यादातर पुरुष भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करते थे, और महिलाओं के लिए लड़ाकू टीमों में शामिल होने के बहुत कम अवसर थे। लेकिन हाल ही में चीजें बदल गई हैं, और अब अधिक महिलाएं सशस्त्र बलों के विभिन्न हिस्सों में शामिल हो रही हैं। यह बदलाव पुरुषों और महिलाओं के प्रति समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और महिलाओं के विभिन्न कौशल और क्षमताओं का उपयोग करके सशस्त्र बलों को मजबूत और उनके कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।

अवसरों का विस्तार:

भारतीय सशस्त्र बल अब महिलाओं को कई विभिन्न नौकरियों में काम करने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि लड़ाई में सैनिकों की मदद करना, तकनीकी कार्य, चिकित्सा देखभाल, और कार्यालयी नौकरियां। महिलाएं अब सेना, नौसेना, और वायु सेना में विभिन्न नौकरियों में शामिल हो सकती हैं, जिससे वे देश की सुरक्षा में मदद कर सकती हैं और सशस्त्र बलों के विभिन्न हिस्सों में कई कार्य कर सकती हैं।

रूढ़ियों और बाधाओं को तोड़ना:

सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली महिलाएं यह बदल रही हैं कि लोग पुरुषों और महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उन पुरानी नियमों को तोड़ रही हैं जो उन्हें शामिल होने से रोकते थे। अपने कार्यों में उनकी दक्षता और उनकी देखभाल को दिखाकर, सशस्त्र बलों में महिलाएं लोगों की सोच को बदल रही हैं और देश की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त कर रही हैं।

शांति बनाए रखने और मानवता के मिशनों में भूमिका:

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएं शांति बनाए रखने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह भारत में हो या अन्य देशों में। वे चीजों को अलग तरीके से देखती हैं, बहुत देखभाल करती हैं, और जब लड़ाई होती है या लोगों को मदद की जरूरत होती है, तो समस्याओं को हल करने और मदद करने की समझ रखती हैं। उनके कारण, शांति बनाए रखने और लोगों की मदद करने के मिशन बेहतर और अधिक सफल होते हैं।

संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाना:

सशस्त्र बलों में महिलाओं का होना उन्हें उनके विभिन्न कौशल, विचारों, और अनुभवों का उपयोग करके बेहतर काम करने में मदद करता है। महिलाएं बातचीत, भावनाओं को समझने, और एक साथ कई कार्य करने में अच्छी होती हैं, जो सैन्य टीमों को एक साथ काम करने में मदद करती हैं और उन्हें अपने कार्य में बेहतर बनाती हैं।

सशक्तिकरण और पेशेवर विकास:

सशस्त्र बलों में अधिक महिलाओं का शामिल होना यह सुनिश्चित करता है कि वे अब उन क्षेत्रों में नौकरियां प्राप्त कर सकें जो पहले ज्यादातर पुरुषों के लिए थे, और वे अपने करियर में बढ़ सकती हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करके, मेंटर्स के साथ काम करके, और नेतृत्व के अवसर प्राप्त करके, सशस्त्र बलों में महिलाएं अपने कार्य में बेहतर हो सकती हैं, आत्मविश्वास महसूस कर सकती हैं, और अपनी टीमों और पूरे संगठन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।

लिंग समानता के लिए वकालत:

सशस्त्र बलों में महिलाओं का होना निष्पक्षता और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी को शामिल किया जाए, चाहे वह सेना में हो या समाज में। महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने, रहने, और सफल होने में मदद करने के लिए नियम बनाकर और कार्य करके, वे दूसरों को दिखाती हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों का शामिल होना और उन्हें निष्पक्षता से व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है, जिससे सशस्त्र बलों और समाज को समग्र रूप से अधिक विविध, निष्पक्ष, और स्वागतयोग्य बनाया जा सके।

निष्कर्ष:

भारतीय सशस्त्र बलों में अधिक महिलाओं का शामिल होना निष्पक्षता और सभी को शामिल करने के लिए एक अच्छा संकेत है। महिलाओं को अधिक अवसर देकर, पुरानी सोच को बदलकर, सेना को बेहतर बनाने, और निष्पक्षता के लिए प्रयास करके, सशस्त्र बलों में महिलाएं भारत की रक्षा को मजबूत, कठिन, और अधिक पेशेवर बना रही हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में सशस्त्र बल विभिन्न प्रकार के लोगों से बने हों और सभी के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करें।

52. युद्धों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

परिचय:

लड़ाई ने इतिहास में लोगों को बहुत दर्द और नुकसान पहुँचाया है, जिससे कई मौतें और विनाश हुआ है। प्राचीन युद्धों से लेकर आज की लड़ाइयों तक, युद्ध के बुरे प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं। लेकिन ऐसे कई उपाय हैं जो हम युद्धों को रोकने के लिए कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लोग शांति से रहें, और सभी के लिए चीजें ठीक चलें। यह निबंध विभिन्न उपायों पर चर्चा करता है जो हम युद्धों को रोकने और दुनिया को एक अधिक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए कर सकते हैं।

कूटनीति और संवाद:

युद्धों को रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक बात करना और समस्याओं को सुलझाना है। देशों को समस्याओं को बातचीत, चर्चा, और एक साथ समाधान खोजने के द्वारा हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत असहमति को ठीक करने, समस्याओं को हल करने, और सभी के लिए सहमति के तरीके खोजने में मदद कर सकती है, ताकि लड़ाई की आवश्यकता न पड़े।

संघर्ष समाधान तंत्र:

स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संघर्षों को हल करने के तरीकों का निर्माण और सुधार करना युद्धों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विभिन्न क्षेत्रों में संगठन, और शांति बनाए रखने वाले समूह संघर्षों को हल करने, लोगों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करने, और समस्याओं के शांतिपूर्ण उत्तर खोजने में बहुत सहायक होते हैं।

मानवाधिकार और न्याय का प्रचार:

लड़ाइयों को शुरू होने से पहले रोकने का मतलब है यह देखना कि वे क्यों होती हैं, जैसे कि अन्याय, लोगों के साथ बुरा व्यवहार, और नियमों का पालन न करना। यह सुनिश्चित करना कि लोगों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए, चीजों को सही करना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी नियमों का पालन करें, समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है और शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार बना सकता है। जब देशों ने यह समझ लिया कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, तो वे छोटे मुद्दों को बड़े युद्धों में बदलने से रोक सकते हैं।

हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण:

युद्धों को रोकने का मतलब है कि हथियारों की संख्या कम हो और हथियारों के नियंत्रण के लिए समझौतों का निर्माण हो। देशों को कोशिश करनी चाहिए कि वे कम हथियार रखें, बड़े हथियारों जैसे परमाणु बम, नियमित हथियार, और छोटे बंदूकों का निर्माण और भंडारण सीमित करें। हथियारों की संख्या कम करके, देशों को लड़ाइयों के बड़े संघर्षों में बदलने की संभावना को कम करना चाहिए।

संवाद और समझ का प्रचार:

यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न स्थानों और पृष्ठभूमियों के लोग एक-दूसरे से बात करें और एक-दूसरे को समझें, शांति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और लोगों की मुलाकातें कनेक्शन बनाने, लोगों के बीच अधिक सम्मान पैदा करने, और उन अन्यायपूर्ण विचारों को रोकने में मदद कर सकती हैं जो संघर्षों को बढ़ाते हैं। बातचीत और समझ को बढ़ावा देकर, समाज स्थायी शांति बना सकते हैं, जो निष्पक्षता और सहयोग पर आधारित हो।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीयता:

देशों को एक साथ काम करने और बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसे विश्व में युद्धों को रोका जा सके जहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उन्हें जलवायु परिवर्तन, बीमारियों, गरीबों, और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देकर, देश एक ऐसा विश्व बना सकते हैं जो अगली पीढ़ियों के लिए अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो।

निष्कर्ष:

युद्धों को समाप्त करने के लिए, सभी को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि देशों को शांति से समस्याओं को हल करने, मानवाधिकारों का सम्मान करने, हथियारों को नियंत्रित करने, बातचीत करने, और वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता है। संघर्षों के पीछे के मुख्य कारणों से निपटकर, शांति बनाने के प्रयासों का समर्थन करके, और देशों के बीच संबंधों में सुधार करके, हम एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ युद्ध शायद ही कभी होते हैं, और शांति सामान्य होती है। सरकारों, आम लोगों, और संगठनों को इस दिशा में सहयोग करना चाहिए और युद्ध रहित एक विश्व बनाने के लिए काम करना चाहिए।

53. घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं

परिचय:

जो लोग भारत में घुसपैठ करते हैं, वे इसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। वे बुनियादी सुरक्षा में कमजोरियों का फायदा उठाकर देश में प्रवेश करते हैं। चाहे वे आतंकवादी हों, विद्रोही हों, या अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हों, वे भारत के नियंत्रण को नुकसान पहुँचाते हैं, क्षेत्रों में अराजकता पैदा करते हैं, और लोगों की सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। यह निबंध देखता है कि ये घुसपैठिए भारत की सुरक्षा को कैसे खतरा पहुँचाते हैं और इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ:

घुसपैठियों से सबसे बड़ा खतरा उनके आतंकवादी समूहों से संभावित संबंध है। ये समूह अक्सर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं ताकि हमले कर सकें, हिंसा पैदा कर सकें, और लोगों को डराएँ। 2008 के मुंबई हमलों जैसे घटनाएँ, जहाँ आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, यह दिखाती हैं कि घुसपैठ कितनी खतरनाक हो सकती है।

विद्रोह और आंतरिक संघर्ष:

घुसपैठिए भारत के भीतर आंतरिक समस्याओं और संघर्षों को भी बढ़ाते हैं। वे अलगाववादी आंदोलनों, विद्रोही समूहों, या चरमपंथी संगठनों की मदद कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है और क्षेत्रों में अस्थिरता आती है। जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों पर, सीमा पार से घुसपैठ ने विद्रोह को बढ़ावा दिया है और संघर्ष को लंबा खींचा है, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है और सुधार में कठिनाई आई है।

अवैध आव्रजन और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

सुरक्षा चिंताओं के अलावा, घुसपैठियों में वे लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक कारणों से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर देश में प्रवेश करते हैं, संसाधनों पर बोझ डालते हैं और सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ पैदा करते हैं। यह प्रवाह जनसांख्यिकीय बदलाव, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, और सामाजिक सेवाओं पर दबाव ला सकता है, जिससे स्थानीय समुदायों पर प्रभाव पड़ता है और तनाव बढ़ता है।

सीमा सुरक्षा और प्रतिकूल उपाय:

घुसपैठियों के खतरे से निपटने के लिए, भारत को सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग करना, कमजोर सीमा स्थानों पर गश्त बढ़ाना, और घुसपैठियों को पहचानने और रोकने के लिए खुफिया संग्रह में सुधार करना शामिल है।

कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

भारत को अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रूप से काम करना चाहिए और घुसपैठ के पीछे के कारणों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए। इसमें खुफिया साझा करना, संयुक्त संचालन करना, और उन सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करना शामिल है जो लोगों को अवैध रूप से सीमाएँ पार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

निष्कर्ष:

घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हैं, और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करके, खुफिया क्षमताओं को बढ़ाकर, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत अपनी सीमाओं की बेहतर सुरक्षा कर सकता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

54. हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

परिचय:

हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हथियारों के प्रसार को कम करने और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हैं। यह निबंध हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण प्रयासों से संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

हथियार नियंत्रण का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होता है, जिसमें विभिन्न संधियाँ और समझौते हथियारों के प्रसार को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। शीत युद्ध के युग में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सामरिक हथियारों में कमी के लिए संधियाँ बनीं।

वर्तमान चुनौतियाँ:

भू-राजनीतिक तनाव: देशों के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव हथियार नियंत्रण वार्ताओं में प्रगति को बाधित करते हैं। देश अपने सुरक्षा चिंताओं को निरस्त्रीकरण प्रयासों पर प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे हथियारों की दौड़ होती है।

गैर-राज्य अभिनेता: गैर-राज्य अभिनेताओं और आतंकवादी संगठनों का उदय हथियार नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। ये समूह अक्सर हथियार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे पारंपरिक हथियार नियंत्रण उपाय कम प्रभावी हो जाते हैं।

प्रौद्योगिकी में प्रगति: सैन्य प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, जिसमें साइबर युद्ध और स्वायत्त हथियार शामिल हैं, हथियार नियंत्रण प्रयासों को जटिल बनाती है। नए तकनीकों को मौजूदा संधियों में उचित रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है।

हथियार नियंत्रण के लिए संभावनाएँ:

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सफल हथियार नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को मजबूत करना आवश्यक है। देशों को सामान्य सुरक्षा खतरों का सामना करने और विश्वास बनाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।

नवोन्मेषी दृष्टिकोण: हथियार नियंत्रण के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण विकसित करना, जैसे नए तकनीकों को शामिल करना और गैर-राज्य अभिनेताओं को संबोधित करना, निरस्त्रीकरण प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

जन जागरूकता और वकालत: हथियार नियंत्रण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना सरकारों पर निरस्त्रीकरण पहलों को प्राथमिकता देने का दबाव बना सकता है। वकालत समूह हथियार नियंत्रण एजेंडे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाकर, और जन जागरूकता बढ़ाकर, सफल हथियार नियंत्रण की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे एक सुरक्षित दुनिया में योगदान मिल सके।

Here is the continuation of the translation from essays 55 to 71 in Hindi:

55. भारत और प्रमुख शक्तियों के बीच रक्षा संबंध

परिचय: भारत के प्रमुख शक्तियों के साथ रक्षा संबंध वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं, जो इसके रणनीतिक हितों और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। यह निबंध इन रक्षा संबंधों की प्रकृति और भारत की सुरक्षा पर उनके प्रभावों की जांच करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: भारत के प्रमुख शक्तियों के साथ रक्षा संबंध, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, और फ्रांस शामिल हैं, ऐतिहासिक जड़ें हैं। शीत युद्ध के दौरान, भारत ने एक गैर-आधारित स्थिति बनाए रखी जबकि सोवियत संघ के साथ मजबूत रक्षा संबंध विकसित किए। शीत युद्ध के बाद, भारत ने अपने रक्षा साझेदारियों को विविधता दी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा संबंध हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत हुए हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) और कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) जैसे प्रमुख समझौतों ने निकट सैन्य सहयोग को सुविधाजनक बनाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा व्यापार भी बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार हुआ है।

रूस: रूस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना हुआ है, जो उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरण प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों ने महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग को जन्म दिया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार प्रणालियों का संयुक्त उत्पादन शामिल है। अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों के बावजूद, भारत महत्वपूर्ण रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर रहना जारी रखता है।

फ्रांस: भारत का फ्रांस के साथ रक्षा संबंध भी गहरा हुआ है, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग और विमान खरीद में। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और स्कॉर्पीन पनडुब्बी परियोजना पर सहयोग दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों का उदाहरण है।

भारत की सुरक्षा के लिए प्रभाव:

रणनीतिक स्वायत्तता: प्रमुख शक्तियों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना भारत को रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति देता है जबकि इसकी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय स्थिरता: सहयोगात्मक रक्षा प्रयास क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हैं, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, जहाँ भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करता है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: रक्षा साझेदारियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाती हैं, जिससे भारत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को विकसित कर सकता है और आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है।

निष्कर्ष: भारत के प्रमुख शक्तियों के साथ रक्षा संबंध उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका, रूस, और फ्रांस के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देकर, भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकता है, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख सकता है, और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकता है।

56. स्वायत्त हथियार प्रणालियों की नैतिकता

परिचय: स्वायत्त हथियार प्रणालियों (AWS) के विकास ने युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को उठाया है। यह निबंध AWS के उपयोग के नैतिक प्रभावों और उनके तैनाती के चारों ओर बहस की जांच करता है।

परिभाषा और संदर्भ: स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ बिना मानव हस्तक्षेप के लक्ष्यों का चयन और संलग्न करने में सक्षम होती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में तेजी से प्रगति ने इन प्रणालियों के विकास को जन्म दिया है, जिससे सैन्य संचालन में उनके नैतिक उपयोग पर चर्चा शुरू हुई है।

नैतिक चिंताएँ:

जवाबदेही: एक प्रमुख नैतिक चिंता जवाबदेही है। यदि एक स्वायत्त हथियार अनपेक्षित नुकसान पहुँचाता है या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो यह सवाल उठता है कि मशीन के कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है।

मानव निर्णय: AWS का उपयोग युद्ध में मानव निर्णय के महत्व को कमजोर कर सकता है। जीवन और मृत्यु के निर्णयों में मानव पर्यवेक्षण शामिल होना चाहिए ताकि नैतिक विचारों को ध्यान में रखा जा सके।

दुरुपयोग की संभावना: AWS का दुरुपयोग rogue राज्यों या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा किया जा सकता है, जिससे हिंसा और अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसी प्रणालियों को तैनात करने की आसानी संघर्ष में शामिल होने की सीमा को कम कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर AWS के नैतिक प्रभावों को संबोधित करना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है, जो सैन्य संचालन में मानव नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देती है।

नियमन की संभावनाएँ:

मानदंड स्थापित करना: AWS के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और नियम विकसित करना आवश्यक है ताकि युद्ध में नैतिक मानकों को बनाए रखा जा सके।

मानव पर्यवेक्षण: AWS की तैनाती में मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर जोर देना नैतिक चिंताओं को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

जन भागीदारी: AWS के नैतिक प्रभावों पर चर्चा में जनता को शामिल करना जागरूकता बढ़ा सकता है और नीति निर्माताओं द्वारा जिम्मेदार निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर सकता है।

निष्कर्ष: स्वायत्त हथियार प्रणालियों की नैतिकता जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है जो सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता है। जवाबदेही, मानव निर्णय, और दुरुपयोग की संभावनाओं को संबोधित करके, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय AWS के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश स्थापित करने की दिशा में काम कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी प्रगति मौलिक नैतिक सिद्धांतों से समझौता न करे।

57. संघर्ष क्षेत्रों में काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस

परिचय: काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह निबंध विभिन्न क्षेत्रों में काउंटर-इंसर्जेंसी प्रयासों से संबंधित रणनीतियों और चुनौतियों की जांच करता है।

परिभाषा और संदर्भ: काउंटर-इंसर्जेंसी का अर्थ है सैन्य, राजनीतिक, और सामाजिक प्रयास जो विद्रोही आंदोलनों को पराजित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए होते हैं। ये ऑपरेशंस अक्सर उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ सशस्त्र समूह राज्य की प्राधिकरण को चुनौती देते हैं।

काउंटर-इंसर्जेंसी के लिए रणनीतियाँ:

सैन्य ऑपरेशंस: सैन्य बल अक्सर विद्रोही समूहों को लक्षित करने, उनकी गतिविधियों को बाधित करने, और क्षेत्र पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें छापे मारना, प्रमुख स्थानों को सुरक्षित करना, और प्रत्यक्ष लड़ाई में शामिल होना शामिल है।

राजनीतिक जुड़ाव: स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना और उनकी शिकायतों को संबोधित करना काउंटर-इंसर्जेंसी के लिए आवश्यक है। विश्वास और वैधता बनाना विद्रोही समूहों के समर्थन को कमजोर करने में मदद कर सकता है।

विकास पहलों: जीवन की स्थितियों में सुधार, शिक्षा प्रदान करने, और आर्थिक अवसर बनाने के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना विद्रोह के मूल कारणों को संबोधित कर सकता है और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

काउंटर-इंसर्जेंसी में चुनौतियाँ:

जटिल भूभाग: संघर्ष क्षेत्र अक्सर कठिन भूभाग में होते हैं, जिससे सैन्य ऑपरेशंस चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। विद्रोही अपने पर्यावरण के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं।

विद्रोहियों के लिए स्थानीय समर्थन: विद्रोही स्थानीय जनसंख्या से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दिलों और दिमागों को जीतने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को सैन्य कार्रवाई और सामुदायिक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

मानवाधिकार चिंताएँ: काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस मानवाधिकार उल्लंघनों का कारण बन सकते हैं, जो स्थानीय जनसंख्या को और अधिक अलग कर सकते हैं और विद्रोह को बढ़ावा दे सकते हैं। मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करना वैधता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग काउंटर-इंसर्जेंसी प्रयासों को बढ़ा सकता है। खुफिया साझा करना, संयुक्त ऑपरेशंस करना, और अन्य देशों के अनुभवों से सीखना काउंटर-इंसर्जेंसी रणनीतियों की प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है।

निष्कर्ष: काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशंस संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता बहाल करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ आते हैं। सैन्य, राजनीतिक, और विकास रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करके, और मानवाधिकारों के पालन को सुनिश्चित करके, देश प्रभावी रूप से विद्रोह का सामना कर सकते हैं और स्थायी शांति को बढ़ावा दे सकते हैं।

58. साइबरस्पेस की सुरक्षा में चुनौतियाँ

परिचय: जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, साइबरस्पेस की सुरक्षा देशों और संगठनों के लिए एक प्रमुख चिंता बन गई है। यह निबंध साइबरस्पेस की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाए जाने वाले रणनीतियों पर चर्चा करता है।

बढ़ते साइबर खतरे: साइबर खतरों का उदय, जिसमें हैकिंग, डेटा उल्लंघन, और साइबर आतंकवाद शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है। ये खतरे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकते हैं और संवेदनशील जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं।

साइबर सुरक्षा की जटिलता: आधुनिक नेटवर्क की जटिलता साइबरस्पेस की सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती है। कई इंटरकनेक्टेड उपकरणों और प्रणालियों के साथ, विभिन्न स्रोतों से कमजोरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करना कठिन हो जाता है।

आंतरिक खतरे: आंतरिक खतरे, जहाँ संगठन के भीतर के व्यक्ति अपनी पहुँच का दुरुपयोग करके सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, एक महत्वपूर्ण चिंता है। इन खतरों का पता लगाना और रोकना कठिन हो सकता है, जिसके लिए मजबूत निगरानी और पहुँच नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

तेजी से प्रौद्योगिकी में प्रगति: प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति साइबर सुरक्षा उपायों की गति को पीछे छोड़ सकती है। नई तकनीकें अप्रत्याशित कमजोरियों को पेश कर सकती हैं जिनका साइबर अपराधी लाभ उठा सकते हैं।

साइबर सुरक्षा जागरूकता की कमी: कई व्यक्तियों और संगठनों को साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जिससे वे हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों को पहचानने और कम करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: साइबर सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। देशों को खतरों के बारे में जानकारी साझा करने, सामान्य मानकों को विकसित करने, और साइबर घटनाओं के जवाब देने के लिए ढांचे स्थापित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।

निष्कर्ष: साइबरस्पेस की सुरक्षा एक जटिल चुनौती है जो बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बढ़ते साइबर खतरों का सामना करके, जागरूकता बढ़ाकर, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, देश अपनी डिजिटल बुनियादी ढांचे की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

59. भारत के पड़ोसी देशों के साथ रक्षा मित्रता

परिचय: भारत के पड़ोसी देशों के साथ रक्षा संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निबंध इन रक्षा मित्रताओं की प्रकृति और भारत की सुरक्षा पर उनके प्रभावों की जांच करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपने पड़ोसियों के साथ रक्षा संबंध बनाए रखे हैं, जो भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और सुरक्षा चिंताओं से आकारित होते हैं। ये संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, जो क्षेत्र में बदलती गतिशीलता को दर्शाते हैं।

द्विपक्षीय रक्षा समझौते: भारत ने पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा समझौतों में प्रवेश किया है, जो खुफिया साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित हैं। ये समझौते आपसी विश्वास को बढ़ाते हैं और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हैं।

सामान्य खतरों का मुकाबला: भारत के पड़ोसी देशों के साथ रक्षा मित्रता अक्सर सामान्य खतरों का मुकाबला करने की आवश्यकता से प्रेरित होती है, जैसे कि आतंकवाद और सीमा पार विद्रोह। खुफिया साझा करने और संयुक्त ऑपरेशंस में सहयोगात्मक प्रयास इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: भारत ने पड़ोसी देशों के लिए क्षमता निर्माण पहलों में भाग लिया है, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करके उनकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में भी योगदान करता है।

भू-राजनीतिक विचार: भारत के रक्षा संबंध भू-राजनीतिक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों की उपस्थिति शामिल है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना और बाहरी प्रभावों का प्रबंधन करना भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: भारत के पड़ोसी देशों के साथ रक्षा मित्रता क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। सहयोग को बढ़ावा देकर, सामान्य खतरों का समाधान करके, और क्षमता निर्माण पहलों में भाग लेकर, भारत अपनी रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकता है और एक अधिक सुरक्षित पड़ोस में योगदान कर सकता है।

60. सोशल मीडिया का सैन्य ऑपरेशंस पर प्रभाव

परिचय: सोशल मीडिया ने आधुनिक दुनिया में संचार और जानकारी के प्रसार को बदल दिया है, जिसमें सैन्य ऑपरेशंस भी शामिल हैं। यह निबंध सैन्य रणनीतियों और ऑपरेशंस पर सोशल मीडिया के प्रभाव की जांच करता है।

जानकारी युद्ध: सोशल मीडिया प्लेटफार्म जानकारी युद्ध के उपकरण बन गए हैं, जहाँ कथाएँ आकार ली जा सकती हैं और हेरफेर किया जा सकता है। सैन्य ऑपरेशंस पर सार्वजनिक धारणा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया सैन्य प्रयासों को बढ़ा या कमजोर कर सकता है।

वास्तविक समय संचार: सोशल मीडिया सैन्य कर्मियों के बीच वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाता है, जो समन्वय और स्थिति जागरूकता को बढ़ाता है। यह प्रतिक्रिया समय में सुधार कर सकता है और ऑपरेशंस के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में मदद कर सकता है।

भर्ती और जुड़ाव: सैन्य सोशल मीडिया का उपयोग भर्ती और जनता के साथ जुड़ाव के लिए करता है। अपनी गतिविधियों और मूल्यों को प्रदर्शित करके, सशस्त्र बल संभावित भर्ती को आकर्षित कर सकते हैं और सकारात्मक छवि को बढ़ावा दे सकते हैं।

गलत जानकारी की चुनौतियाँ: सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का प्रसार सैन्य ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। गलत कथाएँ भ्रम पैदा कर सकती हैं, विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, और सैन्य कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक समर्थन को प्रभावित कर सकती हैं।

संचालन सुरक्षा जोखिम: सोशल मीडिया संचालन सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। सैन्य आंदोलनों या रणनीतियों के बारे में जानकारी साझा करना अनजाने में प्रतिकूलों को मूल्यवान खुफिया प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष: सोशल मीडिया का सैन्य ऑपरेशंस पर गहरा प्रभाव है, जो जानकारी युद्ध, संचार, भर्ती, और संचालन सुरक्षा को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से समझने और उपयोग करके, सैन्य बल अपनी रणनीतियों को बढ़ा सकते हैं जबकि संबंधित जोखिमों को कम कर सकते हैं।

Here is the continuation of the translation from essays 62 to 71 in Hindi:

62. गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरे: महामारी और जैव आतंकवाद

परिचय:

गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरे, जैसे महामारी और जैव आतंकवाद, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। यह निबंध इन खतरों के प्रभावों और उनसे निपटने के लिए रणनीतियों की जांच करता है।

महामारी के रूप में सुरक्षा खतरे:

COVID-19 महामारी ने यह उजागर किया है कि संक्रामक रोग कैसे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, और राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित कर सकते हैं। सरकारों को स्वास्थ्य संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो दूरगामी परिणाम पैदा कर सकते हैं।

जैव आतंकवाद के जोखिम:

जैव आतंकवाद में हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया, या अन्य रोगाणुओं को जानबूझकर छोड़ना शामिल है। जैव आतंकवाद की संभावना एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करती है, जिसके लिए मजबूत निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता होती है।

तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियाँ:

महामारी और जैव आतंकवाद के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियाँ आवश्यक हैं। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश करना, निगरानी प्रणालियों को बढ़ाना, और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं का विकास करना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। देशों को जानकारी, संसाधन, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए ताकि महामारी और जैव आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

जन जागरूकता और शिक्षा:

महामारी और जैव आतंकवाद से जुड़े जोखिमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। समुदायों को निवारक उपायों और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना लचीलापन और तैयारी को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

महामारी और जैव आतंकवाद जैसे गैर-परंपरागत सुरक्षा खतरे राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तैयारी में निवेश करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, और जन जागरूकता बढ़ाकर, देश इन चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकते हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं।

63. भारत-चीन सीमा विवाद: क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान

परिचय:

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक दीर्घकालिक मुद्दा है, जो द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। यह निबंध इन विवादों की प्रकृति और समाधान के लिए संभावित रणनीतियों की जांच करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

भारत-चीन सीमा विवाद उपनिवेशी युग से शुरू होते हैं, जिसमें सीमा रेखाओं के बारे में भिन्न धारणाएँ हैं। 1962 का भारत-चीन युद्ध स्थिति को और जटिल बना देता है, जिससे तनाव बढ़ता है।

वर्तमान विवाद:

मुख्य विवादित क्षेत्र में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। दोनों देशों के पास इन क्षेत्रों पर भिन्न दावे हैं, जिससे सैन्य गतिरोध और कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होता है।

कूटनीतिक जुड़ाव:

सीमा विवादों को हल करने के लिए कूटनीतिक संवाद में संलग्न होना आवश्यक है। नेताओं और राजनयिकों के बीच नियमित वार्ताएँ विश्वास बनाने और बातचीत के लिए सामान्य आधार खोजने में मदद कर सकती हैं।

विश्वास निर्माण के उपाय:

विश्वास निर्माण के उपायों को लागू करना, जैसे कि सैन्य विघटन और संयुक्त अभ्यास, सीमा पर तनाव को कम कर सकता है। ये उपाय बातचीत के लिए एक अधिक स्थिर वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता:

तीसरे पक्ष की मध्यस्थता शामिल करना विवादों पर एक निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या तटस्थ देश चर्चाओं को सुविधाजनक बना सकते हैं और आपसी सहमति के समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत-चीन सीमा विवादों का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कूटनीतिक जुड़ाव, विश्वास निर्माण के उपाय, और संभावित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शामिल है। इन मुद्दों को रचनात्मक रूप से संबोधित करके, दोनों देश एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

64. राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की भूमिका

परिचय: